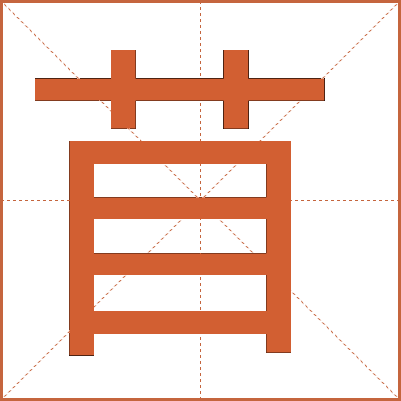

苜

基本解释

基本字义

苜

⒈ 〔苜蓿〕多年生草本植物,叶子长圆形,花紫色,结荚果,可以喂牲口,做肥料。嫩苗可食。亦作“目宿”。

异体字

造字法

形声:从艹、目声

English

clover

最读网苜字讲解

“芟”字的语文讲解

“芟”是一个形声字,从“艹”(草字头)和“鲜”声旁。这个字在现代汉语中并不常用,但在古文中有着丰富的文化内涵和独特的用法。

一、字义解析

“芟”的本义是割草,即除去田间的杂草。这个意义源于其字形结构,草字头表示与植物相关,而“鲜”则暗示了这种植物的新鲜或可食用。因此,“芟”不仅表示了除草的动作,还隐含了选择性地去除某些不需要的部分,保留更有价值的部分。

二、词性变化

“芟”可以作为名词、动词使用。

1. 名词:指代某些被割下的草或庄稼的残余部分。如:“芟艾”中的“艾”,就是指被割下的艾草。

2. 动词:表示割草或除草的动作。如:“芟夷”中的“芟”,就是割除的意思。

三、成语中的运用

“芟”字也常出现在一些成语中,如“芟夷芜秽”。这个成语出自《诗经·小雅·谷风之什》,原意是除去荒草,使土地变得肥沃。后来,这个成语被引申为清除坏人坏事,使社会恢复清正的意思。

四、文化内涵

“芟”字在中国传统文化中有着深厚的文化底蕴。它不仅仅是一个简单的动词或名词,更是一种文化的象征。古人通过“芟”字表达了对自然的敬畏和对生活的热爱。同时,“芟”字也体现了古人在农业生产中的智慧和勤劳精神。

五、总结

“芟”这个字虽然不常用,但它却蕴含着丰富的文化内涵和人生哲理。通过学习“芟”字,我们可以更好地理解古代汉语和文化,也可以从中汲取智慧和力量,去面对生活中的挑战和困难。

总之,“芟”字是一个充满韵味和文化内涵的字,值得我们去细细品味和深入研究。

※ 苜的意思、基本解释,苜是什么意思由最读网在线字典查字提供。

详细解释

基本词义

◎ 苜

康熙字典

苜【申集上】【艸部】 康熙筆画:11画,部外筆画:5画

《唐韻》《集韻》莫六切《正韻》莫卜切, 音牧。《本草》苜蓿,一名牧蓿,謂其宿根自生,可飼牧牛馬也。《史記·大宛列傳》馬嗜苜蓿,漢使取其實來,于是天子始種苜蓿肥饒地。《西京雜記》苜蓿,一名懷風,時人謂之光風,茂陵人謂之連枝草。《述異記》張騫苜蓿,今在洛中。《韓愈詩》萄苜从大漠。《漢書》作目宿。

音牧。《本草》苜蓿,一名牧蓿,謂其宿根自生,可飼牧牛馬也。《史記·大宛列傳》馬嗜苜蓿,漢使取其實來,于是天子始種苜蓿肥饒地。《西京雜記》苜蓿,一名懷風,時人謂之光風,茂陵人謂之連枝草。《述異記》張騫苜蓿,今在洛中。《韓愈詩》萄苜从大漠。《漢書》作目宿。

又《博雅》水苜, 也。

也。