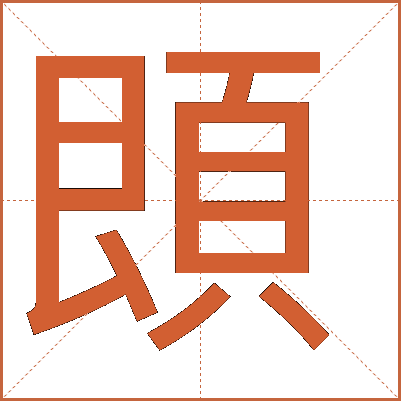

䫀

基本解释

异体字

English

the lower end of the jaws, high cheek-bone, to bend (or lower) one's head

最读网䫀字讲解

“䫀”字的语文讲解

“䫀”是一个相对较少见的汉字,其读音为zhé,属于会意字。下面,我将为您详细讲解这个字的构造、意义和用法。

一、字义解析

1. 基本含义:“䫀”字的基本含义与“责”相近,可以表示责任、责备、谴责等意思。例如,在古文中,“䫀”常用来表达对他人的过错或不当行为的指责。

2. 引申含义:除了基本含义外,“䫀”还可以引申为责问、质问的意思。当用于古文中时,它常用来表示对某人提出疑问或责难。

二、字结构解析

“䫀”字由“罒”和“乍”两个部分组成。“罒”是网字的变形,象征着网罗、覆盖之意,可以引申为包围、管辖的意思。而“乍”则表示突然、忽然,给人一种出乎意料的感觉。因此,“䫀”字的整体含义可以理解为突然笼罩、管辖或责问某人。

三、用法示例

在古文中,“䫀”字常用于以下几种情况:

1. 表示责备:如《左传·襄公二十一年》中的“季武子曰:‘政令有不合于先王之志者,必将有败。’对曰:‘君子则有焉,小人则有之。国无小,无内臣,必使民反之。’公曰:‘何谓也?’对曰:‘所谓君子者,季孙氏之孝子也,孟孙氏之嫡子也,其父兄以次,不谋而合,有宠于公,有宠于先君。今政令有不合于先王之志者,必将有败;有善在于身,而不言于身,克己而不戒,是则罪人也。将若之何?’公曰:‘何如?’对曰:‘上失其政,民散久矣,数坏官者,民之咎也,政令有不合于先王之志者,吏之罪也。’公曰:‘善,再拜受命。’”这里的“对曰”中的“对”字,就是用“䫀”字来表示责备的。

2. 表示质问:如《孟子·梁惠王上》中的“王曰:‘叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?’对曰:‘王何必曰利?亦有仁义而已矣。王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣!万乘之国,弑其君者,必千乘之家;千乘之国,弑其君者,必百乘之家。万取千焉,千取百焉,不为不多矣。苟为后义而先利,不夺不餍。未有仁而遗其亲者也,未有义而后其君者也。王亦曰仁义而已矣,何必曰利?’”这里的“对曰”中的“对”字,同样是用“䫀”字来表示质问的。

四、总结与归纳

“䫀”是一个具有丰富内涵和广泛用法的汉字。它不仅可以表示责任、责备和谴责等基本含义,还可以引申为质问、责难等意思。在古文中,“䫀”字常用于表达对他人的过错或不当行为的指责以及对某人提出疑问或责难。通过学习“䫀”字的构造、意义和用法,我们可以更深入地理解古文中的语言特点和文化内涵。

请注意,由于“䫀”字较为生僻,因此在现代汉语中并不常用。然而,在研究古汉语和古代文学时,了解并掌握这个字是非常重要的。

※ 䫀的意思、基本解释,䫀是什么意思由最读网在线字典查字提供。

康熙字典

䫀【戌集下】【頁部】 康熙筆画:15画,部外筆画:6画

《廣韻》古恨切《集韻》舉很切, 音詪。《說文》頰後也。

音詪。《說文》頰後也。

又《集韻》古恨切,音艮。

又多殄切,音典。

又吉典切,音繭。義 同。

同。

又《類篇》古本切,音袞。頰高也。或作領。《廣韻》作 。

。

说文解字

说文解字

【卷九】【頁部】

【卷九】【頁部】

頰後也。从頁 聲。古恨切

聲。古恨切

说文解字注

( )頰後也。頰後謂近耳及耳下也。从

)頰後也。頰後謂近耳及耳下也。从 。

。 聲。古恨切。十三部。廣韵古很切。

聲。古恨切。十三部。廣韵古很切。

交流分享

- 䫀的词语

- 䫀的成语