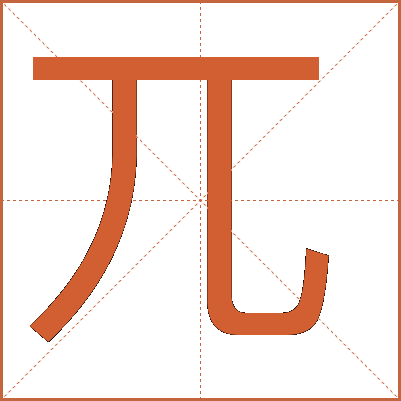

兀

基本解释

基本字义

兀

⒈ 高而上平,形容秃山,泛指秃:兀鹫。“蜀山兀,阿房出。”

⒉ 高高地突起:兀然(a.高高突起的样子;b.突然;c.昏沉无知的样子)。突兀。

⒊ 中国元曲中用作发语词:兀那。兀的()(a.这,这个;b.怎么,怎的;c.突然)。

异体字

- 㐳

汉英互译

stand upright

造字法

会意

English

to cut off the feet

最读网兀字讲解

※ 兀的意思、基本解释,兀是什么意思由最读网在线字典查字提供。

详细解释

基本词义

◎ 兀

(1) ——“兀秃” :同“乌涂” 。

(2) 另见

基本词义

◎ 兀

〈形〉

(1) (指事。从一,在人上。人头上一横,表示高平。本义:高耸特出的样子)

(2) 同本义 [towering and level]

兀,高而上平也。——《说文》

何时眼前突兀见此屋。——杜甫《茅屋为秋风所破歌》

(3) 又如:兀岸(直耸挺拔);兀嵝(险峻)

(4) 光秃(如毛发)的 [bald]

蜀山兀。——唐· 杜牧《阿房宫赋》

(5) 又如:兀首(头发脱落)

(6) 茫然无知 [utterly ignorant]

临文乍了了,彻卷兀若天。——柳宗元《读书》

(7) 又如:兀兀陶陶(醉酒);兀楞楞(痴呆)

(8) 不够稳定 [unstable]。如:兀突突(形容心跳不安)

(9) 独立 [independent]

焉有翡翠横肩,援琴合膝,而能兀焉自立者也?——清· 吴从先《金小品传》

(10) 昏沉 [dazed]。如:兀兀腾腾(昏昏沉沉)

词性变化

◎ 兀

〈动〉

动摇,摇晃 [shake]

兀其根本而能全于长世者也。——《后汉书》

◎ 兀

〈副〉

(1) 还;仍然;到目前依旧 [still]。如:兀子(仍然;还);兀自(兀子。还,仍然)

(2) 笔挺地 [upright]。如:兀坐(端坐)

◎ 兀

〈代〉

(1) 这,那 [this;that]。如:兀是谁(那是谁;这是哪一位);兀底(这;这个);兀得(这个;这)

(2) [名]∶姓

(3) 另见

康熙字典

兀【子集下】【儿部】 康熙筆画:3画,部外筆画:1画

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》 五忽切,音杌。《說文》兀,高而上平也。从一在人上。

五忽切,音杌。《說文》兀,高而上平也。从一在人上。

又刖足曰兀。《莊子·德充符》魯有兀者叔山無趾,踵見仲尼。仲尼曰:無趾,兀者也。

又《柳宗元·晉問篇》乗水潦之波,以入於河而流焉,盪突硉兀。《註》危石也。

又兀兀,不動貌。《韓愈·進學解》常兀兀以窮年。

又《正韻》臬兀,不安也。亦作卼。《易·困卦》于臲卼。

又姓。《韻會》後魏改樂安王元覽爲兀氏。

又《韻會》或作掘。《莊子·齊物論》掘若槁木。

说文解字

说文解字

兀【卷八】【儿部】

高而上平也。从一在人上。讀若敻。茂陵有兀桑里。五忽切

说文解字注

(兀)高而上平也。从一在儿上。儿各本作人。今正。一在儿上。高而平之意也。凡从兀聲之字多取孤高之意。讀若夐。夐今韵在四十四諍。古音在元寒部。今韵十月者、元之人也。兀音同月。是以跀亦作 。其平聲讀如涓。在十四部。今音五忽切。茂陵有兀桑里。地理志右扶風有茂陵縣。郡國志同。許多言鄉言亭。此言里者、葢周秦舊名。

。其平聲讀如涓。在十四部。今音五忽切。茂陵有兀桑里。地理志右扶風有茂陵縣。郡國志同。許多言鄉言亭。此言里者、葢周秦舊名。