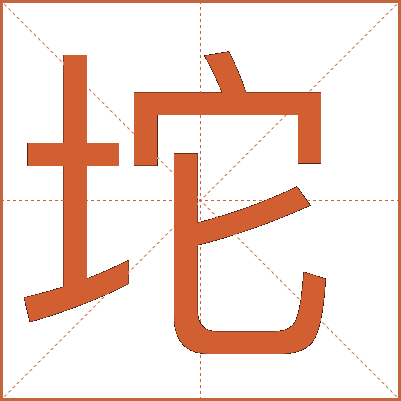

坨

基本解释

基本字义

坨

⒈ 成块或成堆的:泥坨子。年糕坨儿。

⒉ 露天盐堆:坨盐。

异体字

- 陀

造字法

形声:从土、它声

最读网坨字讲解

“圮”字的语文讲解

“圮”是一个相对较少使用的汉字,但在古文中有着丰富的文化内涵和独特的用法。下面,我将为您详细讲解这个字的语文意义和用法。

一、字的构造

“圮”字由“土”和“隹”两个部分组成。其中,“土”表示与地面、土地有关的意思;“隹”在古汉语中常用来指代鸟,特别是那些栖息在水边的鸟类。

二、字义解析

1. “圮”的基本含义:本义是指地面塌陷或沉降,通常是由于地面的沉降或地质变化所导致的。例如,在描述地震、泥石流等自然灾害时,“圮”字常被用来形容地面的塌陷。

2. 引申含义:除了基本的塌陷含义外,“圮”还可以引申为“毁坏”、“倒塌”的意思。比如,在描述房屋、桥梁等建筑物遭受破坏时,可以使用“圮”来表达这种破坏的状态。

3. 与“隹”的关系:“隹”作为声旁,帮助我们确定字的读音。同时,“隹”在古汉语中还常常与鸟类相关,这也为我们理解“圮”字的文化背景提供了线索。

三、用法示例

1. 作为动词:当“圮”作为动词使用时,主要表示“塌陷”或“毁坏”的意思。例如:“地基圮陷,房屋倒塌。”这句话描述了由于地基沉降导致的房屋倒塌的情景。

2. 作为名词:作为名词时,“圮”可以用来指代因塌陷而形成的坑洼或废墟。例如:“在这片废墟中,我们可以看到一座古老的城堡遗址。”

3. 在成语中的使用:虽然“圮”字并不常见于现代汉语成语中,但在一些古代文献中仍可以看到它的踪迹。如需了解“圮”字在成语中的具体用法,建议查阅相关古代文献或咨询汉语言专家。

四、文化背景

“圮”字不仅反映了古代人们对自然现象的观察和描述,还体现了古人在建筑、地理等方面的智慧。通过学习“圮”字,我们不仅可以更好地理解古文中的文化内涵,还能感受到汉字的博大精深。

总之,“圮”是一个充满文化底蕴的汉字,希望本文能为您在学习和理解这个字时提供有益的帮助。

※ 坨的意思、基本解释,坨是什么意思由最读网在线字典查字提供。

详细解释

基本词义

◎ 坨

〈名〉

(1) 堆;团。形状大小不一的坚实的团块 [lump]。如:陀陀(圆圆的样子);盐坨;泥坨

(2) 海中沙洲 [bar in sea]

海中沙洲,俗呼为坨,亦有周广至百里者,或荒或种,并无赋藉。——清· 吴嘉宾《海疆善后疏》

(3) 地名用字 [word used for place's name]。如:王庆坨(在河北省);黄沙坨(在辽宁省)

词性变化

◎ 坨

〈动〉

面食煮熟后粘结成一块 [lump]。如:面条坨了;饺子坨了

康熙字典

坨【丑集中】【土部】 康熙筆画:8画,部外筆画:5画

《集韻》余支切,音移。地名。《正字通》陀字之譌。汎云地名,無稽。