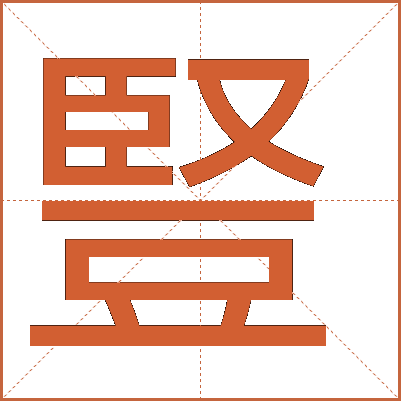

豎

拼音

shù

注音ㄕㄨˋ

部首豆部 总笔画15画 结构上下

五笔AHNU 统一码8C4E

笔顺一丨フ一丨フフ丶一丨フ一丶ノ一

名称横、竖、横折、横、竖、竖折/竖弯、横撇/横钩、捺、横、竖、横折、横、点、撇、横

部首豆部 总笔画15画 结构上下

五笔AHNU 统一码8C4E

笔顺一丨フ一丨フフ丶一丨フ一丶ノ一

名称横、竖、横折、横、竖、竖折/竖弯、横撇/横钩、捺、横、竖、横折、横、点、撇、横

基本解释

基本字义

豎

⒈ 同“竖”。

异体字

- 䜿

- 䝂

- 竪

- 竖

English

vertical; perpendicular; upright

最读网豎字讲解

“葭”字的语文讲解

“葭”,这个字在语文中并不常见,但它所蕴含的文化内涵和美感却让人回味无穷。下面,我们就来详细探讨一下“葭”字的含义、用法以及它在古诗词中的运用。

一、字义解析

“葭”,字面意思是芦苇的茎。它通常用来形容一片茂盛的芦苇,或者作为某些植物(如荻、芦等)的通称。在古文中,“葭”还常常用来比喻微小、低贱的事物,或者用来象征离别之情。

二、词性变化

“葭”字可以作为名词、动词或形容词使用。

1. 名词:指芦苇的茎,也泛指芦苇之类的水生植物。

2. 动词:可以表示折断、拔起等动作。

3. 形容词:形容水边或水上的景象,如“葭岸”指的是芦苇丛生的岸边。

三、古诗词中的运用

“葭”字在古诗词中频繁出现,它常常与水、离别等主题紧密相连。

1. 描绘自然景色:如唐代诗人杜甫的《春望》中有“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”这里的“草木深”可以联想到“葭草茂盛”的景象,表达了诗人对乱世的感慨。

2. 表达离别之情:在古代,芦苇常被用作送别的象征。如宋代词人柳永的《雨霖铃》中有“寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。”这里的“长亭”和“骤雨”都营造了一种离别的氛围,而“葭”字则增添了这种情感的深度。

3. 象征卑微与坚韧:“葭”字有时也被用来象征那些地位卑微但坚韧不拔的人。他们虽然身处逆境,但却保持着对生活的热爱和对理想的追求。

四、文化内涵

“葭”字在中国传统文化中有着丰富的文化内涵。它不仅代表了自然界的芦苇,更承载着人们对美好生活的向往和对离别之情的感慨。同时,“葭”字还与一些特定的文化符号和习俗紧密相连,如端午节赛龙舟等传统活动,都体现了人们对团结、拼搏精神的赞美。

总之,“葭”这个字虽然不常见,但它所蕴含的美感和文化内涵却是非常丰富的。通过学习和理解这个字,我们可以更加深入地领略中国文化的博大精深。

※ 豎的意思、基本解释,豎是什么意思由最读网在线字典查字提供。

康熙字典

豎【酉集中】【豆部】 康熙筆画:15画,部外筆画:8画

《唐韻》臣庾切《集韻》《韻會》上主切, 音裋。《說文》豎立也。《徐曰》豆器,故爲豎立。《後漢·靈帝紀》槐樹自拔倒豎。《魏志·鍾繇傳》起偃爲豎。

音裋。《說文》豎立也。《徐曰》豆器,故爲豎立。《後漢·靈帝紀》槐樹自拔倒豎。《魏志·鍾繇傳》起偃爲豎。

又《韻會》貞也。《字彙》直也。

又《廣韻》童僕之未冠者。《列子·說符篇》鄰人亡羊,請楊子之豎追之。《宋書·周朗傳》婢豎無定科。

又內廷之小臣也。《周禮·天官》內豎掌內外之通令,凡小事。《註》豎,未冠者之官名。《左傳·僖二十四年》晉侯之豎頭須,守藏者也。《註》豎,左右小吏。

又凡 鄙者皆曰豎。《史記·留侯世家》豎儒幾敗乃公事。《晉書·阮籍傳》時無英雄,使豎子成名。

鄙者皆曰豎。《史記·留侯世家》豎儒幾敗乃公事。《晉書·阮籍傳》時無英雄,使豎子成名。

又姓。《左傳·昭十六年》鄭大夫豎柎。

又《韻會》通作裋。《史記·秦始皇紀》寒者利裋褐。《註》一作短,一作豎。謂褐衣豎裁爲勞役之衣,短而且狹,故謂之短褐,亦曰豎褐。《荀子·大略篇》衣則豎褐不完。《註》僮豎之褐,亦短褐也。《集韻》或作 。

。

又《正韻》《字彙補》 殊遇切,音樹。《通鑑》龎涓曰:遂成豎子之名。胡三省讀去聲。《集韻》籀作䝂。或作

殊遇切,音樹。《通鑑》龎涓曰:遂成豎子之名。胡三省讀去聲。《集韻》籀作䝂。或作 。俗作竪,非。

。俗作竪,非。

说文解字

说文解字

豎【卷三】【臤部】

豎立也。从臤豆聲。䝂,籒文豎从殳。臣庾切文四重一

说文解字注

(豎)堅立也。堅立謂堅固立之也。豎與尌音義同。而豎從臤。故知爲堅立。周禮内豎。鄭云。豎、未冠者之官名。葢未冠者才能自立。故名之豎。因以爲官名。豎之言孺也。从臤。豆聲。臣庾切。古音在四部。

(䝂)籒文豎。从殳。

交流分享

- 豎的词语

- 豎的成语